hicham-berhil

le mur du cachot

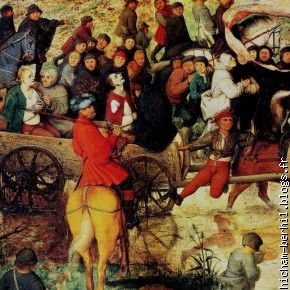

les trois voitures

« Au bas de l’escalier, une noire et sale voiture grillée m’attendait. » (chapitre 3)

« une espèce de cabriolet oblong, divisé en deux sections par une grille transversale de fil de fer si épaisse qu’on la dirait tricotée. Les deux sections ont chacune une porte, l’une devant, l’autre derrière la carriole. Le tout si sale, si noir, si poudreux, que le corbillard des pauvres est un carrosse du sacre en comparaison. (…) cette tombe à deux roues (…) la voiture s’est ébranlée. Elle a fait un bruit sourd en passant sous la voûte de la grande porte (…) Je me sentais emporté avec stupeur, comme un homme tombé en léthargie qui ne peut ni remuer ni crier et qui entend qu’on l’enterre. J’écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendus au cou des chevaux de poste sonner en cadence et comme par hoquets, les roues ferrées bruire sur le pavé ou cogner la caisse en changeant d’ornière, le galop sonore des gendarmes autour de la carriole, le fouet claquant du postillon. Tout cela me semblait comme un tourbillon qui m’emportait. A travers le grillage d’un judas percé en face de moi, mes yeux s’étaient fixés machinalement sur l’inscription gravée en grosses lettres au-dessus de la grande porte de Bicêtre : HOSPICE DE LA VIEILLESSE. (…)J’avais déjà dans l’oreille le bruit des roues, le galop des chevaux, le fouet du postillon. C’était un bruit de plus. (…)infernale voiture. (…) Le boulevard franchi, la carriole s’est enfoncée au grand trot dans ces vieilles rues tortueuses du faubourg Saint-Marceau et de la Cité, qui serpentent et s’entrecoupent comme les mille chemins d’une fourmilière. Sur le pavé de ces rues étroites le roulement de la voiture est devenu si bruyant et si rapide, que je n’entendais plus rien du bruit extérieur. (…)Quand la voiture s’est arrêtée, j’ai cru que les battements de mon cœur allaient s’arrêter aussi. J’ai recueilli mes forces ; la porte s’est ouverte avec la rapidité de l’éclair ; j’ai sauté à bas du cachot roulant (…)» (chapitre 22)

« (…) Du fond du sombre guichet, j’ai vu brusquement tout à la fois, à travers la pluie, les mille têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du Palais ; à droite, de plain-pied avec le seuil, un rang de chevaux de gendarmes, dont la porte basse ne me découvrait que les pieds de devant et les portails ; en face, un détachement de soldats en bataille ; à gauche, l’arrière d’une charrette, auquel s’appuyait une roide échelle. Tableau hideux, bien encadré dans une porte de prison. (…) C’était une charrette ordinaire, avec un cheval étique, et un charretier en sarrau bleu à dessins rouges, comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre. Le gros homme en chapeau à trois cornes est monté le premier. (…) Un valet l’a suivi. (…) Ils se sont assis tous les deux sur la banquette de devant. C’était mon tour. J’ai monté d’une allure assez ferme. (…) Le prêtre est venu se placer auprès de moi. On m’avait assis sur la banquette, le dos tourné au cheval. J’ai frémi de cette dernière attention. (…) J’ai voulu regarder autour de moi. Gendarmes devant, gendarmes derrière (…) Un piquet de gendarmerie à cheval m’attendait à la porte de la grille du Palais. L’officier a donné l’ordre. La charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme poussés en avant par un hurlement de la populace. On a franchi la grille. Au moment où la charrette a tourné vers le Pont-Au-Change, la place a éclaté en bruit (…) C’est là que le piquet qui attendait s’est rallié à l’escorte. (…) On allait au pas. (…) Cependant la charrette avançait. A chaque pas qu’elle faisait, la foule se démolissait derrière elle, et je la voyais de mes yeux égarés qui s’allait reformer plus loin sur d’autres points de mon passage. (…) Mais chaque cahot de la dure charrette me secouait. Puis tout à coup je me suis senti un grand froid. La pluie avait traversé mes vêtements, et mouillait la peau de ma tête à travers mes cheveux coupés. (…) la charrette s’est arrêtée subitement, et j’ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m’a soutenu. (…) Alors on apporté une échelle à l’arrière de la charrette ; il m’a donné le bras, je suis descendu, puis j’ai fait un pas, puis je me suis retourné pour en faire un autre, et je n’ai pu. » (chapitre 48)

"Des Délits et Des Peines" Cesare Beccaria

Avec la publication de son traité « Des Délits et des Peines » (en italien, Dei delitti e delle pene) à la fin du XVIIIème siècle, et plus exactement en 1764, Cesare Beccaria, jeune philosophe des Lumières alors âgé de vingt-six ans, ouvre les débats sur la peine de mort et amorce le mouvement abolitionniste.

Très hostile à la peine de mort, il pose une démonstration, la première du genre, qui l’amène à qualifier la peine capitale qui est « ni utile, ni nécessaire », de « crime judiciaire ». Dans Le chapitre XXVIII qui résume la thèse de ce jeune auteur, Beccaria établit les bases et les limites du droit de punir, et recommande de proportionner la peine au délit.

Il dénonce aussi la cruauté de certaines peines comparées au crime commis, il juge « barbare » la pratique de la torture et la peine de mort, et recommande de prévenir le crime plutôt que de le réprimer.

Voici l’intégralité de ce chapitre :

Chapitre XXVIII. – De la peine de mort

À l’aspect de cette multiplicité de supplices, qui n’a jamais rendu les hommes meilleurs,

j’ai cherché si, dans un gouvernement sage, la peine de mort était vraiment utile ; j’ai

examiné si elle était juste. Quel peut être ce droit que les hommes s’attribuent d’égorger leurs

semblables ? Ce n’est certainement pas celui dont résultent la souveraineté et les lois. Elles ne

sont que la somme totale des petites portions de libertés que chacun a déposées ; elles

représentent la volonté générale, résultat de l’union des volontés particulières. Mais quel est

celui qui aura voulu céder à autrui le droit de lui ôter la vie ? Comment supposer que, dans le

sacrifice que chacun a fait de la plus petite portion de liberté qu’il a pu aliéner, il ait compris

celui du plus grand des biens ? Et, quand cela serait, comment ce principe s’accorderait-il

avec la maxime qui défend le suicide ? Ou l’homme peut disposer de sa propre vie, ou il n’a

pu donner à un seul ou à la société tout entière un droit qu’il n’avait pas lui-même.

La peine de mort n’est appuyée sur aucun droit ; je viens de le démontrer. Elle n’est donc

qu’une guerre déclarée à un citoyen par la nation, qui juge nécessaire ou au moins utile la

destruction de ce citoyen. Mais, si je prouve que la société en faisant mourir un de ses

membres ne fait rien qui soit nécessaire ou utile à ses intérêts, j’aurai gagné la cause de

l’humanité.

Deux motifs seulement peuvent faire regarder comme nécessaire la mort d’un citoyen.

Dans ces moments de trouble où une nation cherche à redevenir libre, on touche à la perte de

sa liberté ; dans ces temps d’anarchie, où les fois se taisent et sont remplacées par le désordre

et la confusion, si un citoyen, quoique privé de sa liberté, peut encore, par ses relations et son

crédit, porter quelque atteinte à la sûreté de son pays ; si son existence peut produire une

révolution dangereuse dans le gouvernement, il est, sans doute, nécessaire de l’en priver ;

mais pendant le règne tranquille des lois, sous la douce autorité d’un gouvernement formé et

approuvé par les vœux réunis des peuples ; dans un État bien défendu au dehors et soutenu

dans son intérieur par la force et par l’opinion, peut-être plus puissante que la force même ;

dans un pays enfin où l’autorité, tout entière entre les mains du véritable souverain, n’est

jamais le prix de la richesse, qui ne peut plus acheter que des plaisirs, quelle nécessité d’ôter

la vie à un citoyen ? Cette punition ne serait justifiée que par l’impossibilité d’arrêter le crime

par un exemple moins frappant, second motif qui autoriserait et rendrait nécessaire la peine de

mort.

L’expérience de tous les siècles prouve que la crainte du dernier supplice n’a jamais arrêté

les scélérats déterminés à porter le trouble dans la société. L’exemple des Romains atteste

cette vérité. Elle est mise dans son plus beau jour par vingt années du règne de l’impératrice

de Russie, Élisabeth, pendant lesquelles cette princesse a donné aux pères des peuples une

leçon plus belle que ces brillantes conquêtes que la patrie ne saurait acheter qu’au prix du

sang de ses enfants. Mais, s’il existe des hommes à qui le langage de l’autorité rende celui de

la raison assez suspect pour qu’ils se refusent à des preuves si palpables, qu’ils écoutent un

moment la voix de la nature, ils trouveront dans leur cœur le témoignage de tout ce que je

viens d’avancer.

Les peines effrayent moins l’humanité par leur rigueur momentanée que par leur durée.

Notre sensibilité est émue plus facilement, et d’une manière plus permanente, par une

impression légère, mais réitérée, que par un choc violent, mais passager. Tout être sensible est

universellement soumis à l’empire de l’habitude. C’est elle qui apprend à l’homme à parler, à

marcher et à satisfaire ses besoins, et les idées morales ne se gravent aussi dans l’esprit que

par les traces durables que leur action réitérée y laisse. Le frein le plus propre à arrêter les

crimes n’est donc pas tant le spectacle terrible, mais momentané, de la mort d’un scélérat, que

l’exemple continuel d’un homme privé de sa liberté, transformé en quelque sorte en bête de

somme, et restituant à la société par un travail pénible, et de toute sa vie, le dommage qu’il lui

a fait. Chacun, en faisant un retour sur lui-même, peut se dire : « Voilà l’affreuse condition où

je serai réduit pour toujours si je commets de telles actions. » Et ce spectacle, toujours présent

aux yeux, agira bien plus puissamment que l’idée de la mort, toujours présentée dans le

lointain, toujours environnée d’un nuage qui en affaiblit l’horreur. Quelque impression que

produise la vue des supplices, elle ne sera jamais assez forte pour résister à l’action du temps

et des passions, qui effacent bientôt de la mémoire des hommes les choses les plus

essentielles. C’est un principe certain que les chocs violents font sur nous un effet trèsmarqué,

mais très-court. Ils produiront une révolution subite ; des hommes ordinaires

deviendront tout à coup des Perses ou des Lacédémoniens. Mais, dans un gouvernement libre

et tranquille, il faut moins d’exemples frappants que d’impressions permanentes. On exécute

un criminel : son supplice devient un spectacle pour la plupart de ceux qui y assistent ; un petit nombre

l’envisagent avec une pitié mêlée d’indignation. Que résulte-t-il de ces deux

sentiments ? Rien moins que la terreur salutaire que la loi prétend inspirer. Mais la vue des

châtiments modérés et continuels produit un sentiment toujours le même, parce qu’il est

unique, celui de la crainte. La punition d’un coupable doit inspirer à ceux qui en sont témoins

plus de terreur que de compassion. Le législateur doit mettre des bornes à la rigueur des

peines lorsque ce dernier sentiment prévaut dans l’esprit des spectateurs, à qui le supplice

paraît alors plutôt inventé pour eux que contre le criminel.

Pour qu’une peine soit juste, elle ne doit avoir que le degré de rigueur suffisant pour

éloigner du crime. Or, est-il un homme qui puisse préférer les avantages du forfait le plus

fructueux au risque de perdre à jamais sa liberté ? Donc un esclavage perpétuel, substitué à la

peine de mort, a autant de pouvoir qu’elle pour arrêter le scélérat le plus déterminé. Je dis

plus, il en a davantage. On envisage souvent la mort avec un œil tranquille et ferme ; le

fanatisme l’embellit, la vanité, compagne fidèle de l’homme jusqu’au tombeau, en dérobe

l’horreur ; le désespoir la rend indifférente lorsqu’il nous a réduite à vouloir cesser de vivre

ou d’être malheureux. Mais, au milieu des cages de fer, dans les chaînes, sous les coups,

l’illusion du fanatisme s’évanouit, les nuages de la vanité se dissipent, et la voix du désespoir,

qui conseillait au coupable de finir ses maux, ne se fait plus entendre que pour mieux peindre

l’horreur de ceux qui commencent pour lui. Notre esprit résiste plus aisément à la violence

des dernières douleurs qu’au temps et à l’ennui. Ses forces réunies contre des maux

passagers, en affaiblissent l’action ; mais tout son ressort cède à des impressions continuées et

constantes. La peine de mort adoptée, chaque exemple donné suppose un crime commis,

tandis qu’au moyen de l’esclavage perpétuel, chaque crime met sous les yeux de la nation un

exemple toujours subsistant et répété.

En effet, s’il est important de montrer souvent aux peuples des preuves du pouvoir des lois,

les supplices doivent être fréquents ; mais il faudra pour cela que les crimes le soient aussi, ce

qui prouvera que la peine de mort ne fait point alors toute l’impression qu’elle devrait

produire, d’où il résulte qu’elle est en même temps inutile et nécessaire. Et voilà le cercle

vicieux où conduisent des principes établis sans qu’on en ait calculé les conséquences. Si l’on

m’objecte que l’esclavage perpétuel est une peine aussi rigoureuse, et par conséquent aussi

cruelle que la mort, je conviendrai qu’elle le serait même davantage en réunissant en un seul

point tous les instants de malheurs qu’éprouve celui qui la subit. Mais ces instants, répandus

sur tout le cours de sa vie, ne sauraient être comparés au moment affreux du dernier supplice,

que par le spectateur qui en calcule la durée et la totalité, et non par le coupable, que ses maux

présents distrayent de la pensée de ses peines à venir. Tous les genres de malheur

s’accroissent dans l’imagination ; celui qui souffre trouve dans son âme, endurcie par

l’habitude de souffrir, des ressources et des consolations que la sensibilité du moment cache

aux témoins de son infortune ; et voilà ce qui constate les avantages de l’esclavage perpétuel,

plus utile comme exemple qu’insupportable comme châtiment.

Ce n’est sans doute qu’au moyen d’une bonne éducation qu’on apprend l’art de se rendre

compte à soi-même de ses sentiments ; mais, comme les scélérats n’en agissent pas moins

d’après leurs principes, quoiqu’ils ne s’en soient pas rendu compte, voici à peu près le

raisonnement que fait un voleur ou un assassin lorsqu’il n’est détourné du crime que par la

crainte des potences et des roues : « Quelles sont (se demande-t-il à lui-même), quelles sont

ces lois que je dois respecter ? Quel immense intervalle elles laissent entre la richesse et la

misère ! Le plus léger secours m’est refusé par l’opulence, dont l’orgueil me renvoie au

travail, qu’elle ne connaît pas ; et qui les a faites, ces lois ? Des hommes riches et puissants,

qui n’ont jamais daigné visiter les cabanes ténébreuses du pauvre, qui n’ont point vu leurs

femmes éplorées et leurs enfants affamés se disputer une nourriture grossière, fruit insuffisant

de leurs sueurs. Attaquons l’injustice dans sa source, rompons des conventions funestes au

plus grand nombre, brisons des chaînes forgées par l’indolence tyrannique pour accabler.

l’industrieuse pauvreté. Oui, je retournerai dans mon état d’indépendance naturelle ; je vivrai

libre, je goûterai quelque temps les fruits heureux de mon courage et de mon adresse. À la

tête de quelques hommes déterminés comme moi, je corrigerai les erreurs de la fortune, et

nous verrons trembler à notre aspect ces tyrans dont le faste insultant nous mettait au-dessous

des animaux destinés à leurs plaisirs. Un jour, peut-être... Eh bien, la douleur n’est qu’un

instant, et pour cet instant j’aurai passé des années entières dans la liberté et les plaisirs. » Si

la religion se présente alors aux yeux du scélérat, il saura encore en abuser. Elle lui offrira

l’espérance du repentir et du pardon, et les nuages effrayants de la mort disparaîtront aux

rayons d’une félicité éternelle, prix facile d’un moment de regret.

Quelle perspective, au contraire, que celle d’un grand nombre d’années, ou même de la vie

entière à passer dans la servitude et la douleur, esclave des lois dont on était protégé, exposé

aux regards et au mépris de ses concitoyens, devenu l’opprobre et l’horreur de ceux dont on

était l’égal ! Quelle utile comparaison de ce triste avenir avec l’incertitude du succès de ses

crimes et du temps qu’on aura à en jouir ! L’exemple toujours présent des victimes

infortunées de leur imprudence doit faire une impression bien plus forte que celle des

supplices, dont la vue endurcit l’âme plutôt qu’elle ne la corrige. La peine de mort nuit encore

à la société par les exemples de cruauté qu’elle donne aux hommes. Si les passions ou la

nécessité de faire la guerre ont appris à répandre le sang humain, les lois, dont l’objet est

d’adoucir les mœurs, ne devraient pas au moins multiplier cette barbarie d’une manière

d’autant plus cruelle qu’elles donnent la mort avec des recherches d’appareil et de formalités.

Quelle absurdité ! Faites pour n’être que l’expression de la volonté publique et pour détester

et punir l’homicide, les lois en commettront elles-mêmes ; elles voudront éloigner du meurtre

et elles commanderont un assassinat public. Si cependant il est des lois d’une utilité

incontestable, ce sont celles que chacun voudrait proposer et observer dans ces moments où la

voix de l’intérêt particulier se tait ou se mêle aux cris de l’intérêt public. Or, veut-on

connaître le sentiment général sur la peine de mort, il est peint en caractères ineffaçables dans

ces mouvements d’indignation et de mépris qu’inspire la seule vue du ministre des cruautés

de la justice, ce citoyen honnête qui contribue au bien de la nation en exécutant la volonté

publique, cet instrument nécessaire de la sûreté intérieure, qu’il défend au dedans de l’État

comme les soldats au dehors. Quelle est donc l’origine de cette contradiction ? Où prend sa

source un sentiment qui résiste à tous les efforts de la raison ? Dans ce principe, gravé par la

nature au fond de notre cœur, que personne n’a de droits légitimes sur la vie des hommes, à

laquelle la nécessité seule, cette reine absolue de l’univers, peut donner des lois.

Que doit-on penser en voyant les augustes pontifes de la justice ordonner, avec la

tranquillité de l’indifférence, les apprêts du supplice où ils font traîner le criminel ? Quoi !

tandis que le malheureux, en proie aux convulsions de la douleur, attend en frémissant le coup

qui va terminer ses jours, son juge quittera son tribunal pour aller goûter en paix les douceurs

et les plaisirs de la vie, en s’applaudissant peut-être de l’autorité qu’il vient d’exercer ! Eh !

ne pourrait-on pas s’écrier : Non, les lois ne sont que le prétexte dont la force masque sa

tyrannie ; le despotisme les a revêtues des couleurs de la justice pour conduire plus sûrement

à ses autels les victimes qu’il veut s’y immoler. On nous peignait l’assassinat comme un

crime horrible, et le voilà commis sans répugnance et sans passion. Sachons nous prévaloir de

cet exemple. La mort violente nous paraissait environnée des plus effrayantes horreurs, et ce

n’est qu’un moment ; encore sera-t-il bien moins douloureux pour qui ne l’attendra pas ; ce

qu’il y a d’affreux sera presque réduit à rien. Tels sont les funestes paralogismes, les

dangereux raisonnements qui se forment confusément dans une tête déjà disposée au crime et

plus susceptible d’être conduite par l’abus de la religion que par la religion même.L’histoire des

hommes est une mer immense d’erreurs où l’on voit surnager çà et là

quelques vérités mal connues. Qu’on ne s’autorise donc point de ce que la plupart des siècles

et des nations ont décerné la peine de mort contre certains crimes. L’exemple ni la

prescription n’ont aucune force contre le vrai. Excusera-t-on la barbare superstition qui

sacrifia des hommes sur les autels de sa divinité parce que les victimes humaines ont

ensanglanté presque tous les temples ?

Au contraire, si je trouve quelques peuples qui se soient abstenus, même pendant un court

espace de temps, d’exercer la peine de mort, je m’en prévaudrai avec raison ; c’est le sort des

grandes vérités de ne briller que comme un éclair au milieu des nuages ténébreux, dont

l’erreur enveloppe l’univers. Elle n’est point encore venue cette époque fortunée où les yeux

fascinés des nations s’ouvriront à la lumière, où les vérités révélées ne seront plus les seules

qui éclairent le genre humain.

Je sens combien la faible voix d’un philosophe sera facilement étouffée par les cris

tumultueux des fanatiques esclaves du préjugé. Mais il est quelques sages répandus sur la face

de la terre, et ceux-là m’entendront et me répondront du fond de leur cœur. Et si, malgré les

obstacles qui l’éloignent des trônes, la vérité pouvait pénétrer jusqu’aux oreilles de quelque

souverain, qu’il sache qu’elle lui apporte les vœux secrets de l’humanité entière ; qu’il

apprenne qu’en l’accueillant il effacera la gloire des plus grands conquérants ; qu’il voie

d’avance la postérité, toujours juste, élever ses pacifiques trophées au-dessus de ceux des

Titus, des Antonins et des Trajans.

Heureuse l’humanité, si elle recevait pour la première fois des lois ! Heureuse si ces lois

étaient dictées par les souverains qui gouvernent aujourd’hui l’Europe, ces princes

bienfaisants, protecteurs des arts et des sciences, ces citoyens couronnés, qui font renaître les

vertus paisibles dans le sein des peuples, qu’ils regardent comme leurs enfants ? Leur

autorité, en s’affermissant, augmente le bonheur de leurs sujets ; elle détruit ce despotisme

intermédiaire, d’autant plus cruel qu’il est moins solidement établi, et dont la politique

barbare, interceptant les vœux sincères du peuple, étouffe sans cesse sa voix, toujours écoutée

quand elle arrive jusqu’au trône. Puisse cette autorité s’accroître tous les jours ! C’est le vœu

des citoyens éclairés, qui sentent bien que si de tels princes laissent subsister des lois

défectueuses, c’est qu’ils sont arrêtés par l’extrême difficulté de détruire des erreurs

accréditées par une longue suite de siècles.

les motifs des exécutions

1. Crimes passibles de la peine de mort en France avant son abrogation le 9 octobre 1981

- Crime contre la sûreté de l'état

- Atteinte à l'autorité de l'état et à l'intégrité du territoire

- Usage d'arme (attentat visant à changer le régime de l'état,...)

- Atteinte à la paix intérieure

- Participation à un mouvement insurrectionnel

- Crimes contre les personnes : coups et blessures sur un magistrat, assassinat, enlèvement d'enfants de moins de 15 ans, ...

- D'un point de vue militaire : désertion avec vol de munition, complot avec présence de l'ennemi, mutilation volontaire en présence de l'ennemi, capitulation contraire à l'honneur, mutinerie, révolte,...

- déraillement de train ayant entrainé la mort

- vol, perte, échouement de navire

- empoisonnement des eaux et denrées consommables, utilisation de substances nocives susceptibles de donner la mort

- hérésie

- avortement

2. Crimes passibles de la peine de mort dans le monde

- trafic de stupéfiants

- homicide volontaire

- adultère

- prostitution

- tenue de maison de tolérance et projection de films pornographiques

- détournements de fonds publics

- enlèvement de personnes

- viol

- vol simple et vol à main armée

- délit d'opinion politique

- marché noir

- trafic de devises

- usage d'explosifs

- appartenance à des organisations interdites

- incitation au sati (auto-mutilation d'une veuve par le feu)

- sorcellerie, magie, ...

- hérésie

- ...

Voilà autant de motifs qui peuvent être punis de mort, dans l'un ou l'autre pays du monde...

Rem :

En Afghanistan, les motifs d'exécution et les méthodes sont encore restées au stade du Moyen-âge ;

Les voleurs ont les mains coupées

Les femmes découvertes ou adultères sont lapidées

Les buveurs d'alcool sont criblés de balles

...

De plus, toutes les exécutions s'y déroulent dans des stades combles

Victor Hugo et l'exécution d'Ulbach

ULBACH (François-Honoré), assassinat, Seine, 27/07/1827. BB/24/2002 dossier : 2570 S7.

Dans la préface de 1832 du Dernier Jour d’un Condamné, Victor Hugo fait allusion à l'exécution d'Ulbach, un jeune garçon de vingt ans exécuté le 25 mai 1827 parce qu'il avait poignardé une jeune fille qu'il aimait, en expliquant aussi les raisons pour lesquelles il a écrit cet ouvrage :

« L'auteur a pris l'idée du Dernier Jour d'un Condamné, non dans un livre, mais tout bonnement sur la place publique, sur la place de Grève. C'est là qu'un jour en passant il a ramassé cette idée fatale, gisante dans une mare de sang sous les rouges moignons de la guillotine ».

Voici l’histoire de ce jeune homme, qui peut-être constitue en germe l’œuvre de Victor Hugo :

L’histoire de la bergère d’Ivry est l’histoire d’une jeune fille de 19 ans, prénommée Aimée Millot. Tout le monde la connaissait par le troupeau de chèvres qu’elle conduisait aux abords de la Bièvre. Elle avait toujours un livre à la main et un chapeau de pailles sur sa tête.

Son éducation résidait dans le travail de « bonne à tout faire ». Malgré tout, sa maîtresse avait de l’affection pour elle et veillait à ce que sa protégée reste vierge jusqu’au mariage.

Mais depuis quelques temps, un jeune homme, Honoré Ulbach vient régulièrement lui faire des beaux discours.

Sa réputation était sérieusement entachée par les procès au Palais de Justice où il était convoqué. Tous lui prêtent des tendances morbides. Aimée n’est cependant pas indifférente à ses paroles.

Sa maîtresse, informée par des honnêtes gens, l’oblige à renoncer au jeune homme, au risque de se voir mettre à la porte.

Sa décision est rapidement prise, et le lendemain, elle lui annonce sèchement un adieu. Sa réaction se ressent par des ruminations contre la Terre entière, la maîtresse d’Aimée, et enfin Aimée. Il devient furieux et décide de se venger.

Le lendemain, Aimée reprend ses habitudes, et vient s’installer avec son livre et ses chèvres. Elle est accompagnée d’une petite fille de huit ans.

Honoré la surveille de près. En un instant, et sans un mot, il la poignarde de trois coups de couteau, s’enfuit et laisse Aimée agoniser dans une marre de sang. La petite fille, terrorisée pousse des hurlements. Les passants préviennent la gendarmerie. Le jeune homme, rapidement identifié est arrêté et jeté en prison.

Il est condamné à mort après un jugement de trois mois.

L’exécution à lieu le 10 septembre, place de Grève. Une foule immense est venue assister à sa mise à mort.

Victor Hugo a été témoin de l’exécution et commença le lendemain son roman au programme, Le Dernier Jour d’un Condamné, qui constitue le début de son combat contre la peine de mort.